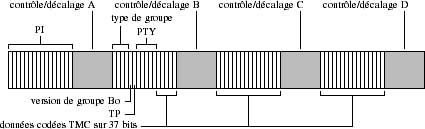

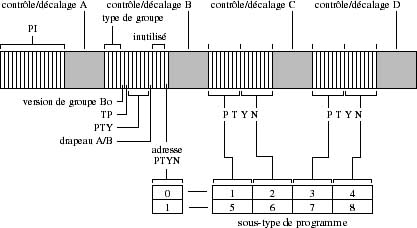

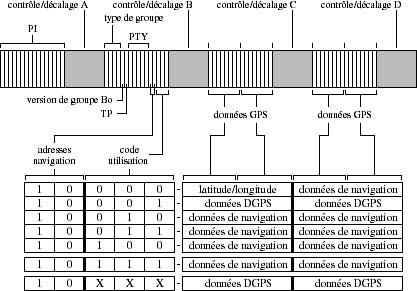

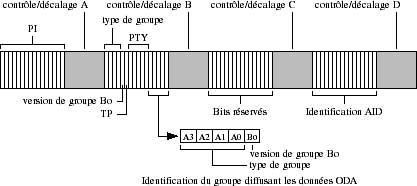

Fig. 1 : configuration du groupe 8A.

|

Dossier technique réalisé par David Gestalder |

Configuration de la trame 8A

Le RDS-TMC (Traffic Message Channel) est un service d'informations routières mis au point par la Communauté Européenne en 1997. Les automobilistes qui en bénéficient sont équipés d'un terminal informatique (par exemple le kit Carin de Philips) permettant d'obtenir des informations routières en temps réel avec un affichage des parcours sur un moniteur et un guidage dynamique du conducteur.

Les données TMC

sont codées sur 37 bits conformément aux normes EN12313-1 / 12313-2

/ 12313-3 / 12313-4 / 12313-5 du CEN

(Comité Européen de Normalisation). Le système RDS

achemine deux types d'informations selon le protocole ALERT C :

- les codes d'événements

et d'informations.

- les codes de localisations.

| Le service TMC

est inclus dans le protocole de codage logiciel ODA que nous avons déjà

étudié avec le groupe 3A et 3B. Les codeurs RDS sont totalement

transparents vis-à-vis du système qui est préprogrammé

dans le protocole de transmission UECP. La variante 1 du bloc 2 du groupe

1A n'est exploitée que lorsque le logiciel TMC n'est pas déclaré

en tant qu'application ODA. Le groupe 8B est disponible pour des applications

ODA. |

Fig. 1 : configuration du groupe 8A. |

Configuration

de la trame 9A

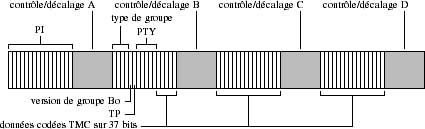

| Ce type de groupe, dont la version B est réservée au mode ODA, peut-être utilisé par la Sécurité Civile comme moyen exceptionnel de transmission et d’information d’alertes. Dans les zones géographiques à risque (cyclones, tremblements de terre, accidents industriels graves, …), les moyens d’intervention sont complétés par le système d’alerte EWS. Le format de codage et de présentation des bulletins d’urgence EWS est propre à chaque pays. La configuration logicielle de la transmission d'alerte EWS est indiquée dans le groupe 1A comme nous l'avons vu dans la partie 3 de ce dossier. |

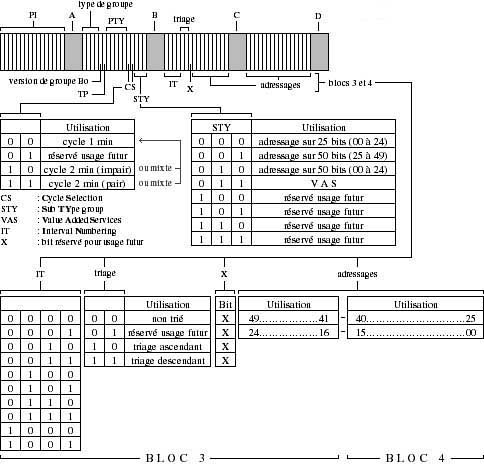

Fig. 2 : configuration du groupe 9A. |

Fig. 3 : identification de l'implémentation logicielle de l'alerte EWS. |

Lorsque le groupe 1A diffuse la variante 7 du service EWS (adresse 111), elle doit être obligatoirement accompagnée du code ECC (Extended Country Code). Rappelons ici que le système EWS est lié aux codes PTY 30 et 31 test d'alerte (TEST) et alerte proprement dite (ALERTE!). |

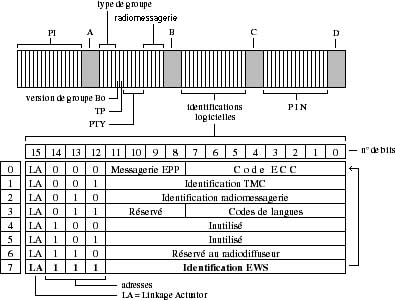

| Configuration

de la trame 10A

Sur la figure 4, le dernier bit du bloc 2 est utilisé comme adresse pour désigner les caractères constituant le nom du sous-type de programme. La diffusion d'un nom complet nécessite les blocs 3 et 4 de deux groupes 10A. Le drapeau A/B change d'état logique lorsqu'un nouveau nom de programme est transmis. Le groupe 10B est disponible pour des applications ODA. |

Fig. 4 : configuration du groupe 10A. |

Configuration de la trame 11A et 11B

Les groupes 11A et 11B sont réservés en France pour des applications ODA. Dans certains pays, le groupe 11A est utilisé pour les données du système DGPS de correction de radiolocalisation du réseau GPS.

Le GPS (Global Positioning System) est une constellation de satellites diffusant des signaux d'horloge numériques permettant de se positionner n'importe où sur terre. La fréquence L1 sur 1 575,42 MHz transmet les messages de navigation et les codes SPS (Standard Positioning System). La fréquence L2 sur 1 227,60 MHz transmet les retards ionosphériques. Ce système a été déployé par les Autorités Militaires américaines (Le Pentagone). Un récepteur spécifique peut calculer les coordonnées du lieu où il se trouve (longitude, latitude et altitude > xyz) grâce à un algorithme très complexe utilisant les règles de la géométrie triangulatoire tridimensionnelle.

Bien entendu, nous n'étudierons pas en détail les algorithmes topographiques qui nécessitent une parfaite maîtrise des mathématiques. Le système est constitué de 24 satellites répartis sur 6 orbites à 20 000 km (révolution de 12 h, inclinaison de 63° par rapport à l'équateur). La version civile a une précision de positionnement volontairement dégradée par les forces armées (± 100 m).

| Afin de compenser

la dégradation des signaux, le système DGPS a été

mis au point (Differential Global Positioning System) : une station de mesure

géodésique au sol connaît sa position avec une très

grande précision, elle calcule sa position erronée par le

réseau GPS. La différence des deux calculs est encodée

selon le protocole RTCM SC104 puis diffusée vers l'utilisateur itinérant

qui souhaite améliorer sa position (RTCM = Radio Technical Commission

for Maritime services. SC104 = Special Committee 104).

Les erreurs de navigation encodées sont insérées dans le groupe 11A du système RDS pour être radiodiffusées par l'intermédiaire d'un réseau FM (le groupe 11B n'est pas exploité en France). C'est ainsi que le récepteur GPS peut corriger ses calculs, dans le meilleur des cas on peut obtenir une précision de positionnement de ± 1 cm. En utilisant plusieurs stations géodésiques, il est possible d'effectuer des triangulations comparatives d'une remarquable précision. Le serveur Internet de l'Université du Colorado à Boulder (département Géographie) propose une étude complète très intéressante sur le GPS et le DGPS. |

Fig. 5 : configuration du groupe 11A. |

| Configuration

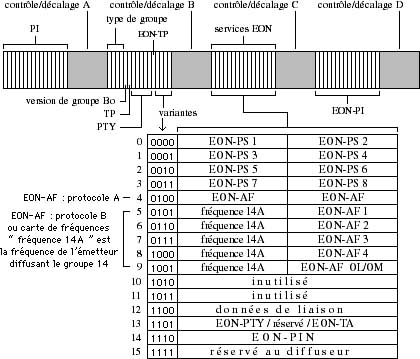

de la trame 12

En France, ce groupe est réservé en version A ou B pour des applications ODA. Configuration de la trame 13 Les versions A et B de ce groupe sont réservées en France pour des applications ODA. Le groupe 13A est cependant utilisé en mode EPP pour optimiser la consommation électrique des pagers lors de la procédure de recherche du canal en radiomessagerie. La figure 6 présente toute la configuration du groupe 13A dont nous avons étudié les fonctionnalités dans la partie 4.2 de ce dossier avec le groupe 7A (système de radiomessagerie). Lorsque le groupe 13A ne contient pas d'informations destinées à la radiomessagerie, il est configuré pour des applications ODA. Configuration de la trame 14A et 14B Cette trame numérique permet à une station de radio de proposer à ses auditeurs les services RDS d'une autre station de radio. Ainsi toutes les stations de Radio France diffusent les paramètres RDS d'Autoroute Info afin que les automobilistes puissent bénéficier des informations routières même s'ils n'écoutent pas Autoroute Info. Ce service EON (Enhanced Other Network) utilise une technique qui individualise les salves de groupes 14 (en versions A et B). Tous les groupes 14 liés à une autre station RDS contiennent l'identité PI correspondante. Par conséquent, l'effectif des autres stations devient illimité (contrairement au groupe 3 limité à 8 réseaux par une procédure d'adressage). Cependant, le temps d'acquisition des données de tous les autres réseaux doit rester inférieur à 2 min. |

Fig. 6 : configuration du groupe 13A.

|

|

|

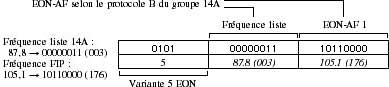

Fig. 7 : configuration du groupe 14A (à gauche) et 14B (à droite).

Implémentation du service EON-PS : indique le nom de la station liée à celle qui diffuse le service EON (EON-PS 1 à 8). Les autoradios identifient la position des caractères par analyse de l'adresse des variantes insérée sur les quatre derniers bits du bloc 2 en version A (variantes 0 à 3 > 0000 à 0011 en binaire). L'utilisation de la fonction EON-PS par le radiodiffuseur est facultative.

Implémentation du service EON-AF : le radiodiffuseur peut insérer les listes AF selon le protocole A ou B. Pour une seule station référencée au groupe 14A, on ne doit exploiter qu'un seul des deux protocoles.

Protocole A utilisé

en mode EON-AF :

La variante 4 (code 0100)

désigne une paire de fréquences listée de la façon

suivante :

> effectif de fréquences

EON-AF dans la liste.

> fréquence de la

station référencée reçue dans la zone de l'émetteur

diffusant le groupe 14.

> 1ère fréquence

de la station référencée (EON-AF).

> 2ème fréquence

de la station référencée (EON-AF). (25 fréquences

au maximum)

Protocole B (ou carte

de fréquences) utilisé en mode EON-AF :

Les variantes 5 à

8 (codes 0101 à 1000) désignent les paires de fréquences

répertoriées de la façon suivante :

> effectif de fréquences

EON-AF dans la liste.

> fréquence de la

station référencée reçue dans la zone de l'émetteur

diffusant le groupe 14.

> fréquence de la

station référencée reçue dans la zone de l'émetteur

diffusant le groupe 14.

> 1ère fréquence

de la station référencée (EON-AF 1) (au-delà

de l'adresse 8, la liste est fragmentée sur un autre groupe 14).

La variante 9 (code 1001)

est réservée pour établir un lien avec une fréquence

en ondes longues ou moyennes (EON-AF OL/OM).

| La figure 8 illustre, à

travers un exemple, l'utilisation du service EON-AF en protocole B. Il

s'agit de l'émetteur de France

Inter à la Tour Eiffel diffusant la fréquence de Radio

FIP. Le bloc 3 du groupe 14A de France Inter est codé selon

la figure suivante (fig. 8).

Afin de simplifier la procédure de codage et d'accélérer l'analyse des données par l'autoradio, la liste EON-AF ne sollicite qu'une seule paire. Le code de liste, les variantes 6 à 9 et la variante 4 sont supprimés (théoriquement pour le code de liste, il s'agirait du code 225 pour 1 AF > 11100001). |

Fig. 8 : exemple d'une liste de fréquence EON-AF. |

Implémentation du service EON-PIN : il est associé à la variante 14 (code 1110). Les auditeurs peuvent ainsi exploiter le code horaire des groupes 1A/1B des autres réseaux. Actuellement, très peu de stations utilisent cette possibilité.

Implémentation du service EON-PI : cette carte d'identité est diffusée sur le bloc 4 des groupes 14A et 14B. En mode EON, l'identité PI des autres réseaux est exploitée de manière à obtenir des groupes 14 indépendants. Pour les autoradios RDS, la fonction EON-PI optimise la syntonisation du tuner en mode EON-AF. En effet, en cours de balayage le tuner recherche dans la liste EON-AF la meilleure fréquence contenant la même identité EON-PI.

Implémentation du service EON-PTY : il est associé à la variante 13 (code 1101). Les autoradios ayant cette possibilité permettent à l'auditeur de chercher un type de programme sur les autres stations incluses dans les groupes 14. Le service EON-PTY n'est pratiquement pas utilisé en France, car il est technologiquement dépassé par la radiodiffusion DAB.

Implémentation du service EON-TA : également associé à la variante 13 (code 1101), il indique au radiodiffuseur si la station référencée dans le groupe 14 réalise ou non une information routière commutée. En effet, la station proposant le service EON ne doit pas diffuser d'information routière commutée lorsqu'une station référencée en diffuse une également, cela risque d'entraîner une erreur d'analyse au niveau de l'autoradio. Le drapeau EON-TA du groupe 14A ne doit donc pas provoquer de commutation.

Les groupes 0A/B et 15B de

la station proposant le service EON délivrent la configuration TP=0/TA=1

pour indiquer aux autoradios RDS les états suivants :

- que cette station exploite

les services EON.

- qu'elle est liée

à une autre station susceptible de réaliser des informations

routières commutées.

La configuration TP=0/TA=1

est incluse sur les éléments binaires suivants de la station

proposant le service EON :

- le bloc 2 des groupes

0A ou 0B.

- les blocs 2 et 4 du groupe

15B.

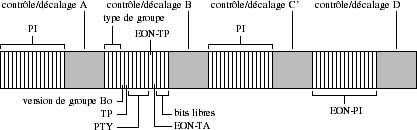

Lors d'une information routière,

la commutation d'un autoradio RDS sur la station liée à celle

du groupe 14 est assurée par analyse du groupe 14B. En effet, celui-ci

contient les drapeaux EON-TP et EON-TA ainsi que l'identité EON-PI

de la station référencée.

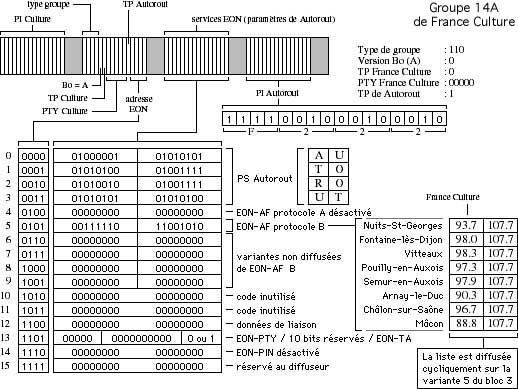

| Afin de bien comprendre

la procédure de commutation en mode EON, nous allons prendre un exemple

(cf. fig. 9A) : sur les autoroutes de la SAPRR

bénéficiant d'Autoroute

Info, tous les émetteurs de Radio France diffusent les services

RDS de cette station. Un autoradio syntonisé sur France

Culture en mode EON est donc simultanément à l'écoute

des fonctions RDS d'Autoroute Info.

En réalité

pour simplifier la programmation du codeur RDS et accélérer

le temps d'acquisition des données au niveau des autoradios, toutes

les variantes du bloc 3 ne sont pas diffusées. Seule la liste suivante

est insérée cycliquement sur la trame numérique :

|

Fig.

9A : service EON de France Culture avec Autoroute Info. Fig.

9A : service EON de France Culture avec Autoroute Info.

|

| On remarquera que la liste de fréquence EON-AF n'indique pas l'effectif de fréquences étant donné que le réseau d'Autoroute Info n'a qu'une seule fréquence (code pour 1 AF > 11100001). Dans cet exemple, la transmission de tous les paramètres RDS d'Autoroute Info nécessite la diffusion cyclique de 15 groupes 14A sur l'émetteur de France Culture (sur la figure 9A le cycle EON-AF contient 8 fréquences en variante 5, mais en réalité l'émetteur de Nuits-St-Georges en diffuse davantage). Bien que plusieurs paires EON-AF sont nécessaires, les variantes 6 à 8 ne sont pas exploitées dans le but de simplifier la recherche des adresses de variantes au niveau de l'autoradio. Ainsi la liste des fréquences est acquise très rapidement. |

Fig. 9B : service EON de France Culture, suite. |

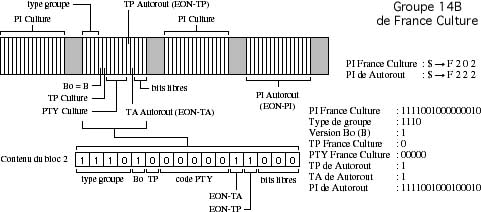

Analysons maintenant la figure

9B : sur le groupe 14B, le drapeau EON-TP indique à l'autoradio

qu'Autoroute Info est une station susceptible de diffuser des informations

routières commutées. Le drapeau EON-TA bascule le tuner de

France Culture à Autoroute Info lorsque cette dernière station

diffuse une information routière commutée (EON-TA = 1). L'activation

du drapeau EON-TA est accompagnée d'une salve de 8 groupes 14B diffusée

le plus rapidement possible. Lorsque ce bit EON-TA est actif, le tuner

se cale sur la fréquence locale d'Autoroute Info avec l'aide de

l'identité EON-PI du groupe 14B et de la liste EON-AF du groupe

14A.

| Observons la figure

9C : la fin de l'information routière est détectée

par l'autoradio au moyen du drapeau TA des groupes 0A et 15B d'Autoroute

Info (commutation vers France Culture). A cet instant, l'émetteur

de France Culture peut diffuser une salve de 8 groupes 14B. Le tuner retrouve

la fréquence de France Culture en recherchant une fréquence

incluant l'identité PI de la station (cette identité est mémorisée

dans un registre tampon de l'autoradio lorsque l'utilisateur active le mode

EON).

Si la fréquence initiale de France Culture n'existe plus en fin d'information routière (passage dans la zone d'un nouvel émetteur au cours de l'information routière), le tuner recherche une fréquence contenant la même identité PI que celle présente dans la mémoire de l'autoradio (identité PI de France Culture > F202 soit 1111001000000010). Actuellement sur le groupe 14A les variantes 10 et 11 (1010 et 1011) ne sont pas utilisées. La variante 12 (1100) est réservée pour la transmission de données numériques de liaison par le radiodiffuseur, la variante 15 (1111) est également réservée au radiodiffuseur. Chaque code d'adresse du service EON est associé à une variante de 16 bits de données. |

Fig. 9C : service EON de France Culture, suite. |

Le bloc 3 du groupe 14A est donc constitué de 16 x 16 soit 256 bits diffusés cycliquement en 16 s. D'après les normes de l'UER (supplément 4 de la Revue Technique 3244-F) et du CENELEC (EN50067) devenue la norme NF EN 50067, tous les paramètres RDS de toutes les stations incluses dans le groupe 14 doivent être diffusés sur une durée inférieure à 2 min (CENELEC : Comité Européen de Normalisation ELECtronique). Cette limitation temporelle de la transmission explique pourquoi les radiodiffuseurs ignorent certaines variantes inexploitées et n'utilisent que la variante 5 pour encoder une liste de fréquences EON-AF en protocole B.

Fig. 10 : gestion des liens entre les stations référencées dans la trame 14A.

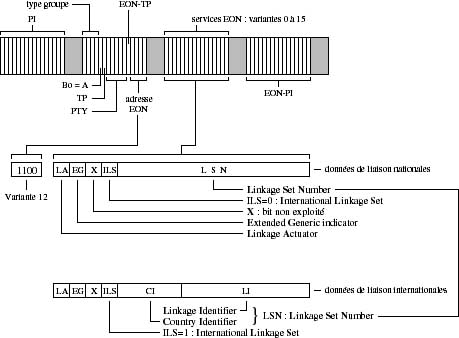

Sur le groupe 14A, la variante 12 du bloc 3 permet de définir des liens entre plusieurs stations référencées à celle proposant le service EON. On peut imaginer par exemple le réseau de France Culture diffusant les paramètres RDS d'Autoroute Info et d'Autoroute FM, et créer un lien entre les deux stations autoroutières qui offrent le même genre de programme.

Afin de faciliter la gestion des liaisons dynamiques entre les diverses stations référencées, le code d'indication des liens sur 1 bit (LA = Linkage Actuator) est activé sur les groupes 14A et 1A de la station proposant le service EON. L'insertion du drapeau LA sur les variantes du bloc 3 du groupe 1A permet aux autoradios d'analyser rapidement la rupture du lien entre plusieurs programmes jusqu'alors communs. Lorsque le lien est actif (LA = 1), chaque station conserve son identité numérique PI (dans notre exemple : Autoroute Info = F222 et Autoroute FM = F222) et sa liste de fréquence AF. Les services PS, PTY, RT et TP/TA peuvent être modifiés durant le programme commun.

L'établissement d'un lien entre deux stations A et B référencées dans le groupe 14A est interdit en présence de la condition suivante pour éviter la diffusion d'informations routières incomplètes suite à une ambiguïté de commutation :

| Station A | TP = 1 |

|

ou

|

TP = 0 / TA = 1 |

| Station B | TP = 0 / TA = 0 |

Deux modes de liaison sont possibles sur la variante 12 du bloc 3 : un mode national permettant de lier plusieurs stations au sein d'un même pays et un mode international permettant de lier plusieurs stations appartenant à des pays différents. Etudions la configuration du système (cf. fig. 10) :

LA : Linkage Actuator, ce drapeau indique que la station identifiée au bloc 4 (EON-PI) diffuse un programme partagé avec d'autres stations. Le kit des services est identifié par un numéro LSN.

EG : Extended Generic indicator, ce drapeau indique à l'autoradio que l'identité EON-PI du bloc 4 appartient à une station incluse dans un kit de programme commun.

X : Drapeau numérique non exploité.

ILS : International Linkage Set, lorsqu'il est à 1, ce drapeau indique que le programme commun s'étend à une échelle internationale (kit de plusieurs stations appartenant à divers pays).

LSN : Linkage Set Number, la valeur numérique de ce code permet d'identifier toutes les stations participant au programme commun. L'encodage est conforme aux normes de l'UER.

En mode international, le

code LSN est constitué d'un indicateur CI (Country Indicator) sur

4 bits définissant le pays qui gère le programme commun (le

pays est désigné selon les accords internationaux des radiodiffuseurs)

et d'un indicateur LI (Linkage Indicator) sur 8 bits qui lie internationalement

les services proposés par les stations du kit commun.

| Configuration

de la trame 15B

Le groupe 15B permet aux stations de radio RDS de diffuser les services de base d'accord et de commutation en vue d'une acquisition accélérée sur les autoradios par rapport à celle effectuée à partir des groupes 0A et 0B. Ce mode de transmission rapide propose les services suivants : TA/TP - PTY - DI - PI - M/S. Le nom de la station (PS) et le suivi automatique de fréquence (AF) ne sont pas insérés sur le groupe 15B, il s'agit donc d'un groupe destiné à compléter le groupe 0. |

Fig. 11 : configuration du groupe 15B. |

Basculement entre un réseau DAB numérique et un réseau FM analogique

Les réseaux de radiodiffusion numérique DAB permettent d'établir un lien dynamique entre le programme d'un émetteur DAB et le même programme diffusé sur un réseau FM analogique. Grâce à ce service, les récepteurs peuvent basculer en FM lorsque la diffusion DAB est inexistante. C'est le groupe 4B qui diffuse les données de commutation entre les deux types de réseau radio.

Dès qu'un émetteur numérique est de nouveau disponible, il est souhaitable que le récepteur rebascule vers le réseau DAB dont la qualité sonore est largement supérieure à celle de la FM.

Le lien de commutation entre les émetteurs FM et DAB est assuré par le système RDS. Les radiodiffuseurs utilisent une application ODA qui ne nécessite pas de procédure de normalisation. La technique de commutation FM/DAB a été reconnue par l'UER en décembre 1998, l'identifiant de l'applicatif (code AID) est 147 soit $ 0093. La figure 12 montre la configuration du groupe 3A qui permet aux récepteurs de reconnaître l'applicatif ODA. Le groupe ayant les données de commutation est identifié dans le bloc 2 (type de groupe sur 4 bits A0 à A3, version de groupe sur 1 bit Bo).

Fig. 12 : indication du lien FM/DAB

sur le groupe 3A.

Fig. 13 : groupe 4B ODA acheminant

la table d'ensemble.

Fig. 14 : groupe 4B ODA acheminant

la table de service.

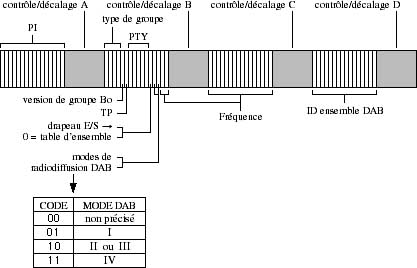

Le groupe 4B diffusant les données de commutation vers le réseau DAB est configuré selon les figures 13 et 14.

Lorsque le drapeau E/S est

à 0 (E/S : Ensemble/Service flag), le groupe achemine les paramètres

suivants du programme DAB numérique :

- le mode de radiodiffusion

(I à IV) sur 2 bits.

- la fréquence centrale

du programme sur 18 bits (de 16 kHz à 4 194 288 kHz).

- l'identifiant de l'ensemble

(ID) sur 16 bits.

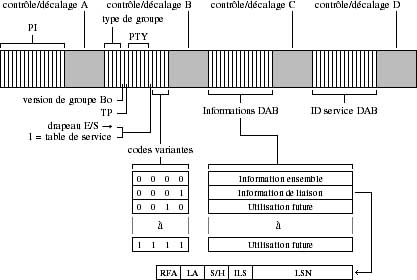

Lorsque le drapeau E/S est

à 1, le groupe achemine les paramètres suivants du programme

DAB numérique (cf. fig. 14) :

- le code de variante sur

4 bits (bloc 2).

- les informations relatives

au service DAB vers lequel on souhaite pointer (bloc 3).

- l'identifiant de service

lié au bloc de données actuel (bloc 4).

Le bloc 3 peut transmettre

plusieurs types de données, mais actuellement seules les deux premières

possibilité sont exploitées : l'information de l'ensemble

et l'information de liaison. La variante 0 est associée au code

d'identification de l'ensemble DAB. La variante 1 est associée au

code de liaison constitué des éléments suivants :

- 1 bit RFA (Reserved for

Future Addition) réservé à une utilisation future.

- 1 bit LA (Linkage Actuator)

précisant si le lien est actif ou non. 0 = lien inactif / 1 = lien

actif.

- 1 bit S/H (Soft/Hard)

précisant s'il s'agit d'un lien logiciel ou matériel. 0 =

lien logiciel / 1 = lien matériel.

- 1 bit ILS (International

Link Set indicator) indiquant l'étendue