Le

radioguidage RDS : 2ème partie

Dossier technique réalisé

par David Gestalder

|

Configuration

du signal RDS

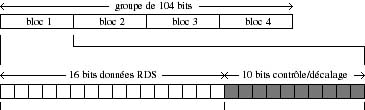

Le signal RDS est constitué

d'une trame numérique (cf. fig. 1). Cette trame est une suite synchrone

de groupes de 104 bits (un groupe a une durée de 87,6 ms. Le débit

de la trame est 11,4 groupes par seconde). Un groupe contient quatre blocs

de données de 26 bits chacun (soit 4 x 21,9 ms) dont 16 bits de

données et 10 bits de contrôle/décalage.

Les 10 bits de contrôle/décalage

synchronisent les données et constituent un code de détection

d'erreurs capable d'assurer la correction des types d'erreurs suivants

:

- jusqu'à cinq erreurs

consécutives.

- salve d'erreur de 10 bits

consécutifs.

- erreurs simples et doubles

dans un bloc.

- détection de 99,8

% des salves d'erreurs de 11 bits.

- détection de 99,9

% des salves d'erreurs de plus de 11 bits. |

Fig. 1 : la trame numérique

RDS

|

| Chaque groupe de la trame

numérique RDS est identifié par un code sur 4 bits inséré

au début du bloc 2, on dispose donc de 4 x 4 = 16 types de groupes.

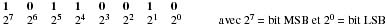

Chaque type existe en deux versions dites A et B. Le bit MSB (poids fort)

de tous les codes RDS est transmis en premier (le bit MSB est affecté

de la puissance de 2 la plus élevée). La figure 2 est un

exemple d'identification des bits MSB (poids fort) et LSB (poids faible). |

Fig. 2 : les poids binaires.

|

Chaque fonction RDS est conforme

à une procédure de codage binaire établie par l'UER

et le CENELEC (Revue Technique

3244-F de l'UER et norme prEN50067 du CENELEC devenue depuis la norme NF EN

50067), voici les applications actuellement en vigueur.

Codage

des services RDS

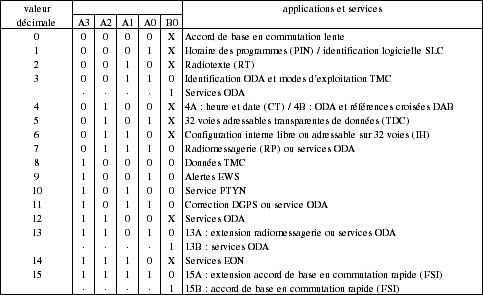

Code de type de

groupe :

Figure 3 : dans la colonne

B0 du code binaire, la lettre X représente la valeur binaire 0 pour

les groupes en version A et la valeur binaire 1 pour les groupes en version

B.

Fig. 3 : codes des types de groupes.

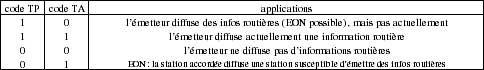

Codes TP (Traffic

Program) et TA (Traffic Annoucement) :

Figure 4 : ces deux codes

pour les informations routières sont des drapeaux numériques

qui indiquent un état de commutation.

Fig. 4 : les drapeaux TP et TA.

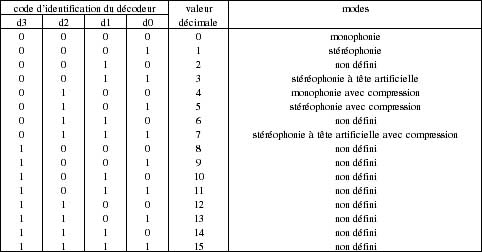

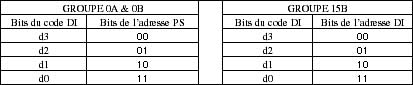

Code DI (Decoder

Identification) :

Figure 5 : les quatre bits

du code DI sont diffusés l'un après l'autre sur quatre groupes

0A/B ou sur quatre groupes 15B. Sur le groupe 0, chaque bit du code DI

est identifié par le code d'adresse des caractères du nom

de la station (fonction PS). Sur les groupes 15B, les bits DI sont identifiés

par un code d'adresse sur 2 bits (cf. fig. 6).

Fig. 5 : configuration du code DI.

Fig. 6 : adressage du code DI.

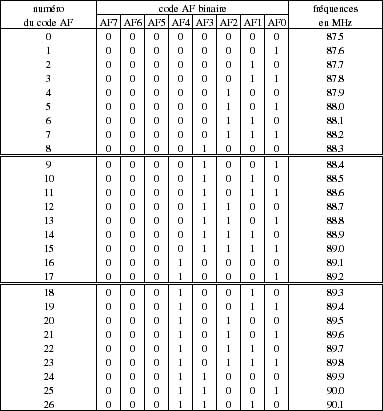

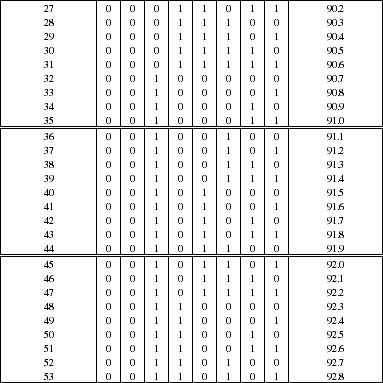

Codes AF (Alternative

Frequency) :

Fig. 7a à

7h : codage des fréquences.

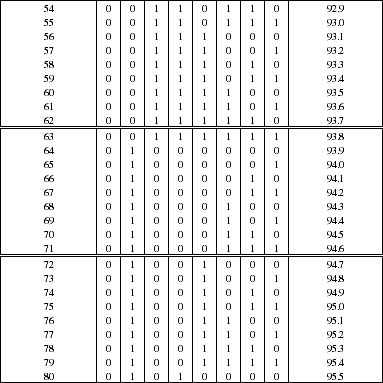

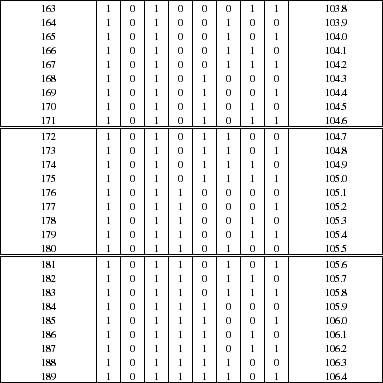

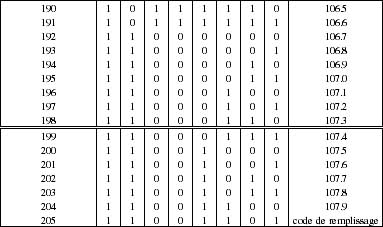

| Sur la dernière partie

de la figure 7, le code 205 (11001101 en binaire) appelé code

de remplissage permet de combler les éléments AF des blocs

RDS qui demeurent libres. Il est utilisé comme octet de bourrage

afin de compléter la trame numérique diffusée. Lorsque

l'émetteur d'une station est unique (fonction AF non exploitée),

le codeur RDS doit diffuser le groupe 0B. En effet, le bloc 3 du groupe

0A ne peut pas être mis à zéro (salve de 16 bits à

zéro > 00000000 00000000) puisque ce code correspond à la

fréquence 87,5 MHz. Lorsqu'une telle station souhaite implémenter

le service AF, on utilise le bloc 3 du groupe 0A en protocole A. Voici un

exemple avec la station Autoroute

Info :

Les codes 206 à 223

(11001110 à 11011111) liés au service AF ou EON-AF ne sont

pas encore attribués par

l'UER.

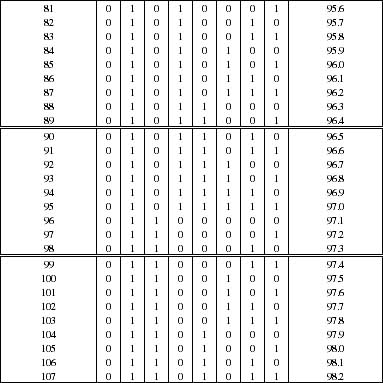

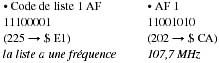

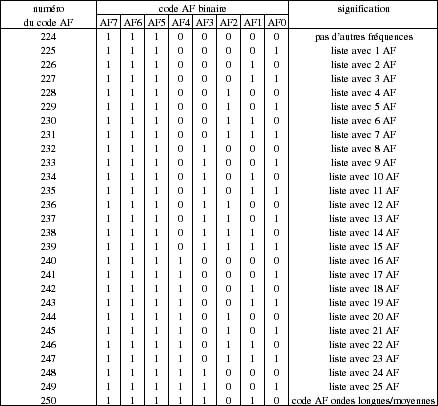

Sur la figure 8, les codes 224 à 250 indiquent toutes les fréquences

disponibles de la liste AF. Le code 250 précède toujours

le code AF d'une fréquence en ondes longues (OL) et moyennes (OM)

quel que soit le protocole de codage de liste utilisé (A ou B).

Les codes 251 et 252 (11111011 et 11111100) ne sont pas attribués

par l'UER.

|

Fig. 8 : code des listes

AF.

|

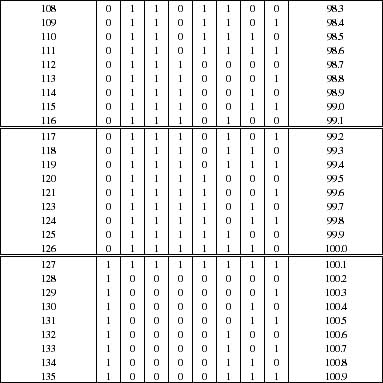

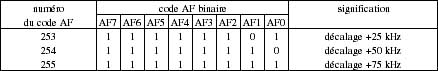

Sur la figure 9, les trois

codes 253, 254 et 255 indiquent le décalage fréquentiel du

deuxième code AF du bloc.

Fig. 9 : décalage

fréquentiel.

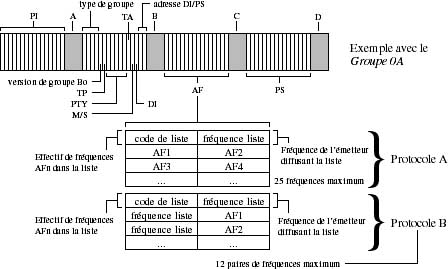

| Les listes AF peuvent être

diffusées selon deux protocoles : A ou B (cf. fig. 10). La méthode

A est utilisée en priorité tandis que la méthode B

est réservée pour les réseaux constitués de

nombreux réémetteurs (zones montagneuses) et les réseaux

proposant le service EON. Le protocole B nécessite un temps d'analyse

plus long, les auditeurs risquent alors de percevoir une coupure sonore

lors des commutations fréquentielles. Actuellement en France, seuls

quatre émetteurs de Radio

France exploitent le protocole B : le Pic du Midi (Toulouse), le Mont

Pilat (St Etienne), le Mont Rond (Gex) et le Mont du Chat (Chambéry). |

Fig. 10 : protocoles de

codage des listes AF.

|

Protocole A :

Chaque émetteur d'un

réseau diffuse une liste AF dont la première fréquence

est celle de l'émetteur qui produit la liste. Les autres fréquences

sont insérées dans la liste par paires successives avec un

maximum de 25 fréquences. Le premier code de la liste indique la

quantité de fréquences qui suivent.

Protocole B (ou carte de

fréquences) :

Chaque émetteur d'un

réseau diffuse une liste AF dont la première paire contient

le code de liste indiquant l'effectif de fréquences et la fréquence

de l'émetteur qui produit la liste. Les paires suivantes contiennent

la fréquence de l'émetteur qui produit la liste associée

avec une autre fréquence du réseau. Un maximum de 12 paires

est admis, au-delà la liste doit être fragmentée sur

plusieurs codeurs RDS du réseau (possibilité de coder plus

de 25 fréquences).

Une liste AF ne code jamais

deux fois la même fréquence. Si c'est le cas, la liste AF

est obligatoirement fragmentée. Les autoradios RDS peuvent identifier

le protocole AF utilisé (A ou B) par détection de la répétition

de la fréquence d'accord de la liste dans le protocole B. Précisons

que lorsqu'une paire de fréquences n'est pas utilisée intégralement,

elle est complétée par le code de remplissage AF 205 (11001101

en binaire).

Dans le groupe 14A du service

EON, le radiodiffuseur utilise le protocole B lorsqu'il souhaite lier avec

précision la fréquence de l'émetteur avec la fréquence

d'une autre station reçue dans la même zone.

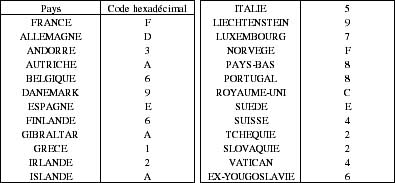

Code PI (Program

Identification) :

Le code PI est la carte d'identité

numérique des stations de radio RDS. L'UER

(Union Européenne de Radiodiffusion) a défini les codes

PI avec les quatre valeurs hexadécimales suivantes codées

chacune sur 4 bits :

> premier chiffre (bits

0 à 3) : indicatif national du pays émetteur (cf. fig. 11).

> deuxième chiffre

(bits 4 à 7) : indicatif d'extension géographique du réseau

d'émetteurs.

|

1

|

stations

internationales (RFI en FM) |

|

2

|

stations

nationales (France Inter, France Info, ...) |

|

0

|

stations

locales |

|

4 à F

|

stations

régionales (valeur selon le CTR - Comité Technique Radiophonique) |

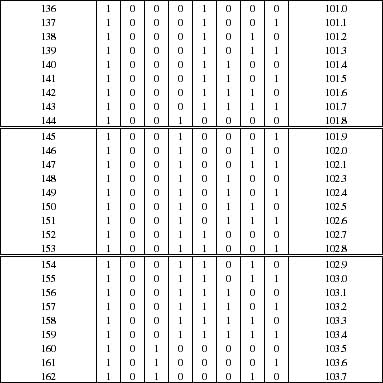

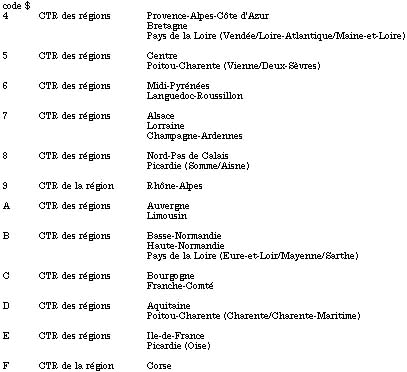

La figure 12 montre la liste

des stations régionales.

> troisième (bits

8 à 11) et quatrième chiffres (bits 12 à 15) : identification

du programme de la station de radio.

|

01 à 0A

|

service

public (valeurs décimales 0 à 10) |

|

0B à 1E

|

autres

réseaux nationaux (valeurs décimales 11 à 30) |

|

1F à 32

|

réseaux

régionaux sur un seul CTR (valeurs décimales 31 à

50) |

|

33 à 50

|

réseaux

régionaux sur plusieurs CTR (valeurs décimales 51 à

80) |

|

51 à 78

|

radios

locales (valeurs décimales 81 à 120) |

Fig. 11 : indicatifs

PI des principaux pays européens.

Fig. 12 : liste des

stations régionales

Dans la liste de la figure

12, le symbole $ indique qu'il s'agit d'une valeur hexadécimale.

Le contenu de la carte d'identité numérique PI des stations

de radio RDS est attribué par le CSA

(Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).

Le code PI permet aux autoradios

RDS d'identifier à tout moment la fréquence d'une station

lorsque la fonction AF est activée. Dans le cadre de la fonction

EON-TA, le tuner retrouve la fréquence qui diffuse le code EON en

fin de commutation sur une information routière.

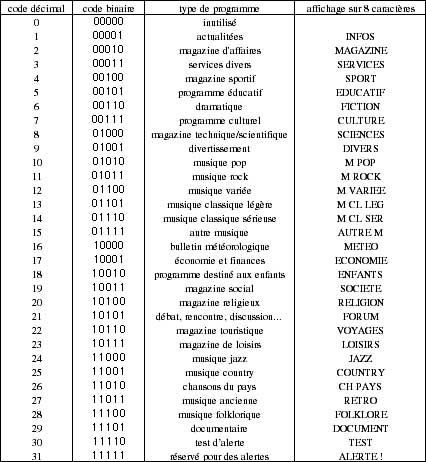

Code PTY (Program

TYpe) :

Ce code constitué

de 5 bits est diffusé sur le bloc 2 de tous les groupes RDS en version

A et B. Le service PTY permet à l'auditeur de connaître le

genre de programme qu'il écoute. Par analyse du code, l'autoradio

affiche le nom du programme sur un maximum de huit caractères. Les

cinq bits permettent de coder 31 types de programmes différents

(cf. fig. 13). Le code PTY 31 est réservé aux transmissions

d'urgence des secours publics (télécommande de sirène,

...). Il peut également alerter la population en cas d'événements

exceptionnels (tempêtes violentes, cyclone, tremblement de terre,

...). L'utilisation de ce type de programme est lié à la

diffusion des alertes sur le groupe 9A (code EWS).

Fig. 13 : liste des

31 types de programmes.

Les

signaux de contrôle/décalage

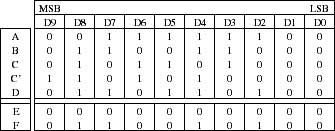

| Les salves numériques

de contrôle/décalage insérées dans chaque bloc

de données permettent la détection des erreurs et la synchronisation

des blocs. La salve est un signal de décalage sur 10 bits associé

à un signal de contrôle également sur 10 bits. Actuellement

cinq signaux de décalage sont utilisés, ils sont représentés

sur la figure 14. |

Fig. 14 : codes des signaux

de décalage.

|

En version A, les quatre

blocs de données numériques sont respectivement suivis des

signaux de décalage A, B, C et D. En version B, le signal C est

remplacé par le signal C'. Les signaux E et F sont réservés

pour des extensions futures du système RDS. Sur les 10 bits de décalage

seuls les bits D9 à D2 sont utilisés, les bits D1 et D0 sont

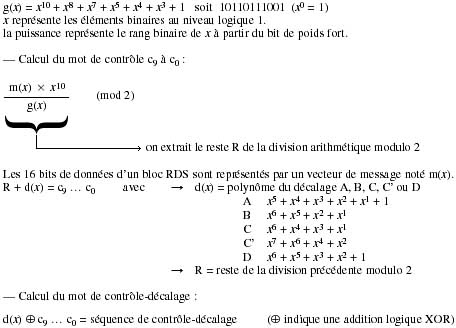

maintenus au niveau logique 0. La salve de contrôle/décalage

est implémentée par des calculs polynômiaux. Le code

cyclique de détection d'erreurs est conforme au polynôme générateur

g(x) :

L'addition booléenne

XOR est équivalente à une addition arithmétique modulo

2. Le résultat numérique varie en fonction des données

contenues dans le vecteur message m(x), c'est-à-dire dans

le bloc RDS de 16 bits.

Conclusion

Dans cette deuxième partie

de notre dossier RDS, nous avons pu étudier les méthodes de codages

utilisées pour les divers services proposés par le système

RDS ainsi que le calcul de la détection d'erreurs insérée

dans les groupes numériques.