Vue d'ensemble du site en 1939

document fourni par Stéphane Devernay

Centre

émetteur d'Allouis

(description des installations en 1939)

Comment

se présente la station

Les bâtiments

forment un vaste édifice parallélépipédique mesurant 80 m de longueur, 23 m

de largeur et 24 m de hauteur, et possédant trois grandes salles de 48 m de

longueur sur 21 m de largeur. Dans les quatre étages de cet édifice se répartissent

les éléments et services accessoires d'un double émetteur de 450 kW. Au sous-sol,

l'alimentation en énergie électrique. Au rez-de-chaussée, la salle des redresseurs

et celle des machines. A l'entresol, les services accessoires : réfrigération,

résistances de charge, filtres d'alimentation, câbles et conduites d'eau. Au

premier étage, dans une vaste salle de 8 m de hauteur : le double émetteur,

ses lampes et ses circuits. Dans les ailes : les échangeurs de chaleur, les

pompes, les magasins de matériel, les ateliers et la baie de manutention.

Vue d'ensemble

du site en 1939

document

fourni par Stéphane Devernay

Antennes

et Pylônes rayonnants

Le principe classique de l'antenne "anti-fading" eût conduit, pour cette station

puissante à grandes ondes, à l'érection d'un mât-pylône de plus de 800 m de

hauteur, solution qui dépasse actuellement les possibilités pratiques. Une solution

plus élégante a prévalu. M. Chireix, inventeur de la modulation par déphasage

et d'un système d'antenne-projecteur pour ondes courtes, a proposé de remplacer

l'antenne unique par un système de quatre antennes-mâts de 250 m de, hauteur,

auxquelles le courant à haute fréquence est amené par le sommet. La forme de

cette antenne complexe réduit son rayonnement vers les couches supérieures de

l'atmosphère - composante inutile - pour ne laisser subsister que le rayonnement

de surface parallèle au sol. Il s'en suit que la portée diurne est supérieure

à celle d'une antenne normale. Comme le fonctionnement de telle ou telle antenne-pylône

de cet ensemble peut être modifié, on peut ainsi favoriser la radiation de l'émetteur

dans une direction privilégiée.

Normalement, la station n'utilise qu'un émetteur de 450 kW. Mais en couplant les deux émetteurs jumelés, on atteint 900 kW, ce qui fait de la station d'Allouis le poste le plus puissant du monde. La limite supérieure de nos émetteurs à ondes moyennes est de 120 kW. D'autre Part, la puissance des stations américaines est limitée à 500 kW. La puissance est d'ailleurs beaucoup plus grande qu'il n'apparaît, puisqu'un poste de 500 kW en onde porteuse donne, modulé à 100 %, donne une, puissance soutenue de 750 kW et une puissance instantanée de crête de 2 000 kW.

Le système rayonnant, complexe, comporte quatre mâts métalliques haubanés à section triangulaire de 250 m de hauteur, implantés aux sommets d'un carré, de 400 m de côté et reliés diagonalement à leur sommet par deux traversiers en bronze formant quatre demi-antennes, prolongées par quatre descentes verticales à air, au centre, où se trouve la station. Les isolateurs fractionnent l'ensemble des quatre aériens orientés aux quatre points cardinaux, chacun formant un portique comprenant : mât, vergue, traversiers et descente.

|

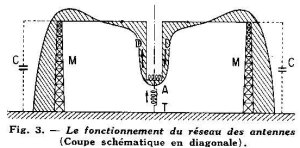

A : transformateur d'alimentation - C : capacités terminales - D : descentes - M : mâts diagonalement opposés - T : prise de terre. La courbe hacuré"e représente la répartition du courant de haute fréquence dans l'antenne. |

Sur chaque diagonale, comprenant deux demi-antennes juxtaposées, le système comprend la prise de terre, le transformateur de couplage, la répartition du courant le long de la descente, de l'antenne et du mât.

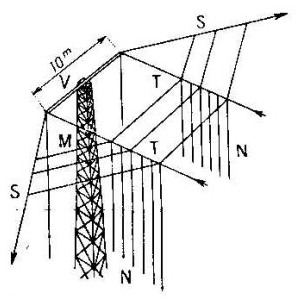

Au sommet de chaque mât, une vergue de 10 m de Iongueur supporte les deux traversiers en bronze en diagonale. Deux autres traversiers dessinent de carré de base. Deux nappes de six fils, pendant de chaque traversier, participent au rayonnement.

La base de chaque pylône, en forme de pyramide renversée, repose, sur lui bloc de béton, à l'abri d'un bouclier en acier et est reliée à la terre par un réseau radial de fils enterrés.

Les descentes d'antennes aboutissent à un kiosque octogonal Sur la ternisse de la station.

Le déphasage, dans le temps des courants alternatifs polyphasés correspond à un décalage dans l'espace. Les quatre antennes du système sont décalées en quadrature, chacune par rapport à la précédente et à la suivante. Ces quatre antennes, alimentées par des courants égaux, mais respectivement déphasés en quadrature, rayonnent comme si elles étaient alimentées par les enroulements d'un alternateur à courants diphasés. Grâce à l'opposition de phase des antennes en diagonale, qui réduit le rayonnement zénithal, on constitue une antenne " anti-fading " et on favorise la radiation vers les régions montagneuses.

|

Détail du départ de l'un des sommets de pylônes : N : nappe

de six fils |

Les mâts sont tendus par cinq cours de trois haubans isolés, dont la charge de rupture varie de 38 a 112 t. par hauban, de bas en haut de chaque mât, et qui peuvent résister aux plus violentes tempêtes (pression de, 200 kg/m²). L'effort vertical et l'effort horizontal au sommet sont de 8 t.

Alimentation

en énergie électrique

Pour plus de sécurité, la station est alimentée par deux réseaux indépendants

à courants triphasés, l'un à 30 kV, l'autre à 90 kV, tensions transformées à

5,5 kV dans la sous-station extérieure. A plein régime, l'émetteur absorbe en

moyenne 2,5 MW, puissance portée à 3,5 MW pour une modulation de 100 %. Alimentés

sous 5,5 kV, les redresseurs à vapeur de mercure fournissent du courant continu

à 18 kV pour les anodes des lampes de puissance. La station utilise des groupes

convertisseurs 5,5/0,5 kV et des groupes à 190 V pour les services généraux.

Le chauffage des filaments des grosses lampes électroniques est assuré par des

groupes spéciaux débitant un courant de 6200 A.

Poste

émetteur

L'émetteur

à haute fréquence occupe la plus vaste salle, longue de 48 m et divisée dans

toute sa longueur par un panneau métallique percé d'une douzaine de baies vitrées

à travers lesquelles on peut apercevoir les lampes et les appareils de contrôle

des divers circuits. Au-dessus des haies, les appareils de mesure ; au-dessous,

les volants de manœuvre. L'enceinte des émetteurs est complétée par un grillage.

L'espace restant, sorte de grande " salle des pas perdus ", n'est meublé que

par deux pupitres de commande, les pupitres individuels de chacun des émetteurs,

le pupitre de couplage et les panneaux des appareils de mesure de qualité.

La manœuvre d'un volant commande la mise en marche de l'émetteur de droite, de l'émetteur de gauche, ou le, couplage des deux émetteurs pour la mise en parallèle. Un second volant permet de faire passer la manœuvre de l'un quelconque des émetteurs d'un des pupitres sur l'autre, par mesure de sécurité.

Les baies se succèdent dans l'ordre suivant, symétriquement à partir du milieu : premier étage d'amplification, second étage et dernier étage. Les châssis des lampes sont montés à 2 m en arrière du panneau ; les circuits oscillants, encore plus en arrière, sont constitués par des bobines en tubes de cuivre nus, supportés par des colonnettes.

Chaque étage est renfermé dans une enceinte grillagée, dont la porte permet d'accéder à l'étage voisin. Huit enceintes se succèdent ainsi : une pour les feeders, six pour les étages, une pour le couplage à l'antenne. Tant que les portes de la façade restent verrouillées, on ne peut accéder à aucun appareil ou conducteur sous tension. On ne peut pénétrer dans les enceintes intérieures que lorsque les filtres ont été déchargés et les conducteurs coupés de leurs sources de tension. On ne peut donc atteindre le premier étage d'amplification qu'à travers les autres, après que toutes les tensions dangereuses ont été successivement coupées par la manœuvre des portes. Pour sortir, il faut, bien entendu, effectuer successivement ces mêmes manœuvres en sens inverse. Cette séparation complète, des deux émetteurs permet de visiter, réparer, essayer l'un d'eux tandis que l'autre fonctionne.

La modulation perfectionnée " amplitude-phase ", pratiquée à la fois sur la phase du courant et sur son amplitude, permet d'obtenir des amplificateurs de puissance, un rendement de 65 % et de l'installation un rendement global de 40 %, très supérieur de celui qu'on retire généralement des procédés classiques de modulation et qui se traduit par une économie annuelle d'énergie de plusieurs millions de francs.

Chaque émetteur travaillant sur une partie distincte de l'antenne, le fonctionnement de l'un d'eux n'est aucunement perturbé par une avarie survenue à l'autre.

Lampes

d'émission

En l'état

de la technique en 1934, on aurait pu atteindre la puissance désirée en groupant

en parallèle suffisamment de lampes de 100 à 150 kW en service sur les émetteurs

français à ondes moyennes, comme on l'a fait pour la station à grande puissance

de Cincinnati (Ohio).

Les ingénieurs français ont préféré améliorer l'exploitation et en diminuer le prix de revient en fournissant directement la puissance de 450 kW au moyen de lampes à grande puissance nouvelles débitant 400 kW au moyen de lampes à grande puissance nouvelles débitant 400 kW en télégraphie, alors qu'on n'avait encore jamais dépassé 250 kW. Ces tubes à circulation d'eau, les plus puissants qui aient été fabriqués, mesurent près de 2 m de hauteur et sont au nombre de huit.

A la partie supérieure,, l'ampoule de verre; à la partie inférieure, la chemise cylindrique pour le, refroidissement de l'anode par circulation d'eau et d'où partent les tuyaux vers les serpentins installés à l'étage inférieur. Le courant intense est conduit par des ensembles de 5 méplats en cuivre associés en parallèle, ainsi que par de larges tresses nattées en fil de cuivre rouge. Normalement réglées en onde porteuse à 56 kW, les lampes atteignent en pointe de modulation une puissance de 225 kW, laissant encore une marge de près de 90 % par rapport au régime de crête de 225 kW, ce qui assure la sécurité de l'exploitation et prolonge considérablement la vie des tubes.

La puissance anodique totale disponible de 760 kW (42 A sous 18 kV) n'est utilisée que jusqu'à 470 kW en régime d'onde porteuse. Au taux de modulation de 80 %, la puissance anodique appliquée s'élève à 1,05 MW, la puissance utile modulée à 612 kW, le rendement du circuit anodique à 60 % pour une distorsion de non-linéarité de 4 %.

Le courant de chauffage absorbe 625 A sous 33 V, soit 22 kW par lampe, dans un filament en titane. Des faisceaux de barres en aluminium distribuent aux filaments les 6200 A fournis par les groupes convertisseurs.

Les étages à faible puissance sont équipés avec des triodes on des pentodes de 75 à 100 W (séparateur de maître-oscillateur, étage modulé, étage de première amplification). Pour les seconde, troisième et quatrième amplifications, on se sert de triodes plus puissantes à circulation d'eau.

|

|

|

|

L'émetteur

en 1939

|

Le

compartiment des lampes en 1939

|

|

Photos

de la S.F.R.

|

|

Refroidissement

des lampes par circulation d'eau

Problème difficile que celui de la dissipation de la quantité de chaleur énorme

produite sur l'anode des tubes par le bombardement cathodique, ainsi que de

celle dégagée par les grilles et les filaments. pour les puissances très élevées,

les calories sont évacuées par une rapide circulation d'eau, aussi bien autour

de l'anode que des connexions de la cathode. Cette circulation, qui absorbe,

225 I/min pour l'anode, 1,5 I/min pour le filament, est faite. en eau pure,

débarrassée de tout calcaire, qui circule en circuit fermé à raison de 140 m3

par heure et se refroidit au contact d'une circulation d'eau brute, laquelle

abandonne sa chaleur dans l'air extérieur par le moyen de puissants jets d'eau

jaillissant au milieu de bassins.

A l'étage intermédiaire, l'eau circule dans d'énormes bobines en porcelaine à cinq spires, auxquelles sont raccordées les tuyauteries des lampes. Ces serpentins jouent le rôle de bobine de choc pour arrêter le retour éventuel des courants de haute fréquence et assurent l'isolement des circuits à haute tension. Sur la droite de la galerie sont disposés les circuits de filtration électrique.

Performances

réalisées

Le poste national a réalisé, des les essais, les espérances qu'on avait fondées

sur lui. Au régime d'un seul émetteur (450 kW), le champ produit est considérable

(63 mV/m à 100 km), alors qu'on peut obtenir une bonne réception avec 1 mV/m.

Les harmoniques les plus forts, très inférieurs à 1 mV/m à 5 km, même à la puissance

de 900 kW, n'atteignent pas, en pratique, 1/10 000ème du champ principal.

Les essais de juillet 1939 ont donné toute satisfaction, même sur 900 kW. Les auditeurs français, ceux du midi surtout, ont constaté une amélioration très nette par rapport à l'ancienne station des Essarts Le Roi. On a vérifié, en outre, que le " rayon agréable " de la station, antérieurement limité à la ligne Bordeaux-Valence, s'étendait maintenant à une bonne partie de l'Europe.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter, en guise de conclusion, que notre belle station nationale soit aussitôt que possible remise en état, afin de reprendre sa carrière interrompue.

Michel Adam (Ingénieur E.S.E)

Article

tiré de la revue " La Nature " n°3081 du 1er février 1945.

"La France possède la plus puissante station de radiodiffusion du

monde"