DIFFUSION

DE L'HEURE PAR CODAGE DE LA PHASE

DE L'EMETTEUR FRANCE INTER

Histoire

Le

CNET (devenu France Télécom R&D, puis Orange Labs) a suggéré

dès 1972 d'utiliser en quelque sorte "gratuitement" un émetteur de radiodiffusion

à large couverture territoriale, soit France-Inter, alors sur 164 kHz, passé

ensuite sur 163,84 kHz et depuis février 1986 sur 162 kHz. Des essais effectués

alors avaient montré la possibilité de moduler en phase l'émetteur de France-Inter

par des signaux de seconde, ceux-ci étant facilement détectés sans amener

aucune nuisance dans l'écoute du programme en modulation d'amplitude. La zone

de réception confortable de cet émetteur s'étendant au-delà de nos frontières,

cette unique émission est à même de satisfaire tous les besoins nationaux

en ce qui concerne la diffusion d'un temps codé.

Un procédé de codage complet avait été mis au point pour transmettre par ce

moyen un ensemble de données sur la date comprenant les informations de jour,

heure, minute et seconde ; quelques récepteurs avaient été construits et l'un

d'eux a fonctionné en démonstration à l'exposition TELECOM-75 à Genève en

1975. Une publication avait été présentée décrivant ce dispositif au congrès

de Chronométrie de Stuttgart en septembre 1974. Par la suite, des difficultés

apparurent pour une mise en exploitation définitive ; le temps n'était pas

encore venu où l'absence d'émission française devait se faire sentir à l'échelon

national. Ce délai a cependant été mis à profit pour la définition d'une standardisation

internationale du codage. A l'occasion des réunions du CCIR, la délégation

française a estimé souhaitable qu'un nouvel émetteur français de ce type confirme

un code européen déjà utilisé par l'émetteur ouest-allemand DCF77. Ce code

solidement établi connaît déjà un certain succès commercial.

Avec l'accord de Télédiffusion de France et le concours du Bureau National

de Métrologie qui intègre par la suite le Laboratoire

national de métrologie et d'essais (LNE), cette nouvelle version

du système de diffusion de l'heure par radiodiffusion a été expérimentée avec

un plein succès en dépit des mauvaises conditions de réception lors de l'exposition

Mesucora 1979, puis lors du Salon des Composants Electroniques 1980. Une émission

de longue durée de signaux codés a débuté en Mars 1980 sur la fréquence de

163,84 KHz. France Inter est passée sur la fréquence 162 kHz

le 1er février 1986.

Depuis 2004 la CFHM

(Chambre Française de l'Horlogerie et des Microtechniques) assure le

financement et la maintenance des signaux horaires en remplacement d'Orange.

En juillet 2015, elle annonce que 200 000 horloges, bases de temps sont pilotées

par l'émetteur TDF d'Allouis.

Le 1er janvier 2017 l'émetteur d'Allouis reste en fonction, après

l'arrêt de France Inter, pour diffuser les signaux horaires. Communiqué

de l'ANFR.

Type

de codage des signaux

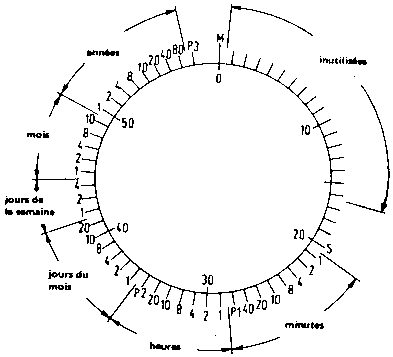

Le

codage utilisé donne les informations d'année (par ex. 80 pour 1980), de mois,

de jour dans le mois, de jour dans la semaine, d'heure, de minute et de seconde,

celle-ci étant obtenue par comptage à partir de la seconde zéro de la minute

repérée par l'absence du signal de 59éme seconde. Les signaux sont codés chaque

seconde par une durée variable : 0,1 s représentant le signal logique zéro

et 0,2 s représentant le signal logique 1. Des impulsions supplémentaires,

dites de parité, sont prévues. Elles sont "0" ou "1" suivant que la séquence

à laquelle elles sont rattachées comporte un nombre pair ou impair de 1 de

façon que la somme de tous les 1 demeure toujours paire.

Modulation

de phase

Les

signaux sont des éléments d'oscillation en dents de scie de fréquence 10 Hz

auxquels correspondent des déplacements de la fréquence porteuse de plus ou

moins 20/PI (PI=3,14...), soit environ 6 Hz. Le fondamental de la fréquence

de modulation est donc de 10 Hz. En tenant compte de la forme non sinusoïdale

du signal, le filtre ayant pour but de séparer la bande basse destinée à la

modulation d'amplitude, devra avoir une bande passante de 50 à 100 Hz, ce

qui déformera peu la modulation de phase et n'occasionnera guère qu'un retard

de temps de groupe voisin de 10 ms. Cette valeur est en fait une constante

du récepteur et peut être mesurée une fois celui-ci convenablement réglé et

accordé. L'excursion de fréquence correspondant à la modulation en phase n'étant

que de 6 Hz, il est exclu d'effectuer la détection au moyen d'une boucle de

phase asservie (P.L.L.) à oscillateur RC ou LC.

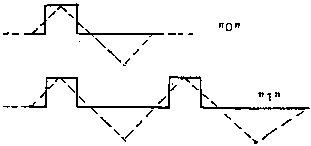

On peut remarquer que les signaux logiques obtenus ont un format qui diffère

quelque peu de celui des signaux émis par l'émetteur DCF77; notamment le signal

logique "1" est spécifié par deux crénaux d'une durée de l'ordre de 25 ms

se succcédant en 100 ms au lieu d'un signal unique d'une durée de 200 ms,

le signal "0" étant formé par un seul créneau de 25 ms.

Précision

des signaux de seconde

Dans

des conditions normales de réception, la réception des signaux de seconde

issus du récepteur est de l'ordre de 1 ms.

Normalement si la réception est saturée, le signal détecté est stable en amplitude.

Il se peut que cette clause ne soit pas toujours parfaitement obtenue, auquel

cas l'amplitude du signal peut varier dans une certaine mesure. D'autre part,

le signal peut être perturbé par un résidu de modulation d'amplitude se superposant

à la modulation de phase. Aussi pour minimiser ces différents effets, après

amplification et génération d'un signal logique, on peut utiliser le dispositif

suivant : En 1975, un essai statistique avec un système de mesure voisin a

donné une courbe de dispersion intéressante. On constate une dispersion quadratique

moyenne de l'ordre de 0,36 ms. Ces résultats constatés une seule fois sur

un prototype non optimisé permettent d'espérer de meilleures performances

pour l'avenir, et donc de garantir une précision d'une milliseconde.